超导材料,这一材料科学中的瑰宝,具有在特定温度下电阻为零的特性,同时,其内部还会失去磁通,展现出完全抗磁性。这个特定的温度被称为转变温度或临界温度Tc。概括来说,超导材料拥有两大显著效应:一是零电阻效应,即在特定温度下,物质的电阻消失;二是迈斯纳效应,处于超导态的物质会完全排斥磁场,使得磁力线无法进入其内部。

在现有的铜或铝导线输电模式下,大约有15%的电能会在输电线路上以热能的形式损耗。仅在中国,这一数字就高达每年1000多亿度电力损失。然而,若能实现理想化的超导输电,这一损耗将不复存在。这意味着每年可节省的电能足以新建数十个大型发电厂。

超导材料的高效率体现在多个方面。首先,它在大电流应用中实现了“零热损耗”,极大减少了能源浪费。其次,在电子学应用中,其“零散热”特性使得设备更加高效稳定。再者,利用其抗磁性,可以以极低的能量获得所需的作用力,进一步节约能源。这些优势无疑将为全球带来巨大的能源效益。超导材料的核心成分是超导元素,这些元素在特定条件下展现出零电阻的神奇特性。接下来,我们将深入探讨这些超导元素的化学成分及其在超导现象中的作用。

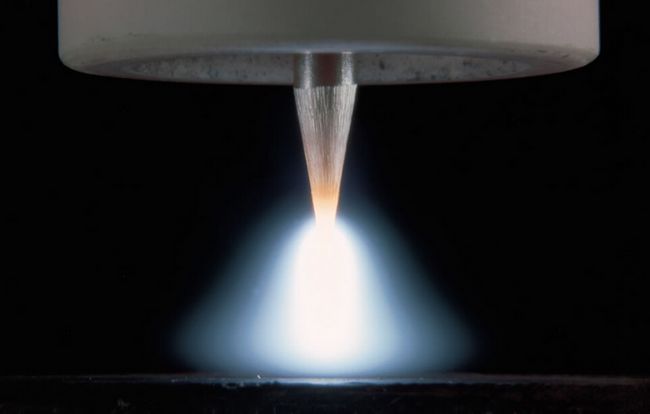

1911年,荷兰物理学家海克·昂内斯在对水银进行低温冷却,接近绝对零度时,意外地观察到其电阻竟然完全消失。这一发现引发了他的进一步探索,随后又发现众多金属也展现出这一神奇特性。这一里程碑式的事件标志着人类首次触及超导现象,而这些在超导状态下展现零电阻的单元素材料,被统称为超导元素。

在电工领域,铌和铅(Pb)是实际应用的超导元素,它们被广泛应用于制造超导交流电力电缆和高Q值谐振腔等设备。这些超导电缆能够在液氮汽化温度(约-196℃)下实现无电阻传输大电流,从而显著降低导体损耗。尽管加上制冷的能量损耗,其运行总损耗仍仅为常规电缆的50%~60%。更令人瞩目的是,相同截面的超导电缆电流输送能力是常规电缆的3~5倍,这使得超导电缆在输电系统中占地面积和空间大幅减少,为节省大量宝贵的土地资源做出了贡献。

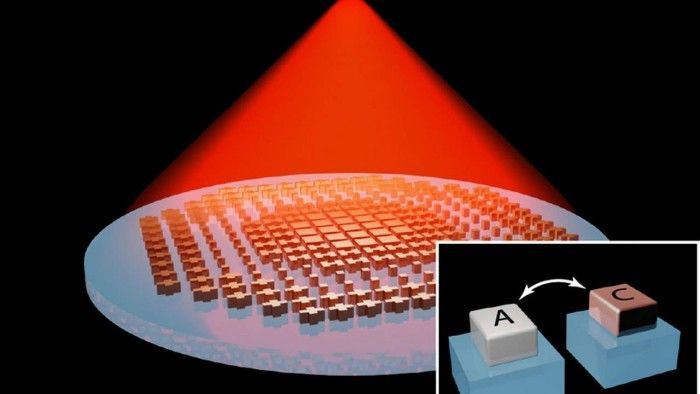

上一篇:重大突破革命性超导材料问世